【秋を彩る花】3選/オミナエシ、紫フジバカマ、ワレモコウの小花を飾るポイントと注意点

日毎に秋の気配が濃くなっていく中で秋の花を多く目にするようになりました。

少し地味だけど個性的な花たちの中には、『秋の七草』として古くから愛されてきたものもあります。

長年華道教室を運営し、たくさんの花に触れてきた経験から『秋の花』の知識と飾るコツなど実例も合わせてご紹介します。

ここではこんな疑問を解決できます!

- 秋の七草ってどんな花があるの?

- 秋によく見かけるあの花はどんな花?

- 飾る時の扱い方や注意点はあるの?

- どんな花と組み合わせて飾るといいの?

秋の七草とは

ここではそんな秋の七草であり、小さな花を付ける『オミナエシ』と『フジバカマ』の2種類と

この時期に店頭でよく見かける『ワレモコウ』について

花の特性や扱う注意点、部屋に飾った実例をご紹介

花屋さんで手に取った後、飾る前に読んで参考にしてください。

オミナエシ(女郎花)黄色

オミナエシとは

- スイカズラ科 オミナエシ属

- 開花時期・・7〜9月

- 和名・・女郎花

- 花言葉・・美人、約束

- 秋の七草

- 価格・・100〜150円

特徴

・グリーンと黄色い小花で優しい色合いが特徴的です。

・葉は細くて縁がギザギザとノコギリの歯の様になっています。

・乾燥させ消炎、解毒の漢方薬として用いられていることもあるそうです。

(オトコエシという白く姿の似た花もあります)

扱う注意点

・花持ち・・7日前後

・元気がなくなったら『湯あげ』をする

『湯あげ』とは、花の付いた部分を新聞紙などでくるんで沸騰したお湯に茎の切り口の先を5秒ほどつけて、その後で水につける花を復活させる方法の一つなんですよ。(湯につける時間は数秒〜20秒で花によって変わります)

・小さな花がポロポロ落ちる。

・独特の香りがあるのでまとめて使う時は量に注意してください。

・水替えまめにします。

飾る時のポイント

・枝についた葉は必要なところだけ残し整理する。

・枝分かれごとに切り分けても良いですが、切った枝を重ねすぎるとゴチャついて見えるので用途に合わせて切り分けると良いと思います。

・伸びやかな長さを生かして飾る場合、長い枝の先は花の塊が小さいものを選ぶと全体のバランスが良くなります。

・花入に立てる際、中心になる茎の先に、花入れの直径の長さに切った茎を直角になるように輪ゴムなどで止め十字に留め入れると安定します。

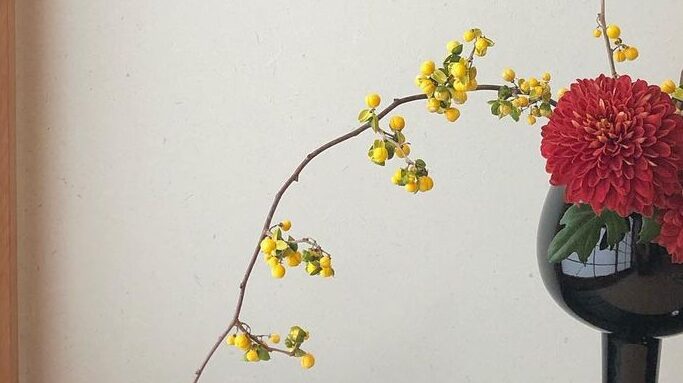

オミナエシ(女郎花)を使った実例

- ツルウメモドキ

- ケイトウ

- オミナエシ

フジバカマ(藤袴)紫

フジバカマとは

- キク科ヒヨドリバナ属

- 開花時期・・8〜9月

- 和名・・藤袴

- 花言葉・・ためらい、遅れ

- 秋の七草

- 150〜300円

特徴

・紫色の粒々とした蕾があり次第に羽毛のような白い花が咲きます。

・秋の七草の一つで、『万葉集』や『源氏物語』にも登場する古くから愛された花です。

・乾燥させると甘い香りが出る為、平安時代には『匂い袋』の中に入れていたという話もあります。

扱う注意点

・花持ち・・5〜7日程度

・水揚げが悪く葉が黄色く変色してしまうので生けた後は注意して葉を取り除くと良いです。

・花を咲かせるためには、鮮度保持の理由から花の延命剤が有効です。

飾る時のポイント

・茎に付いている葉を取り除いてから花入に入れる。

・枝分かれごとに切り分けて使うこともあります。

・繋げたままで使う場合は他の花材(花)同士の間を埋める役割に使うと全体にボリュームを出すことが出来ます。

フジバカマ(藤袴)を使った実例

①蕾の状態

- フジバカマ

- コギク

- ベニスモモ

②花が咲いた状態

- ススキ

- ホトトギス

- フジバカマ

いろんな花を使って飾りたい人におすすめなのが花のサブスクです。

ワレモコウ(吾亦紅)紅

ワレモコウとは

- バラ科ワレモコウ属

- 開花時期・・7〜10月

- 和名・・吾亦紅、吾木香

- 花言葉・・変化、移りゆく日々

- 150〜200円

特徴

・深いえんじ色の花

・細かく枝分かれした茎の先に実のように付くのは、小さな花(ガク)が集まったもの。

・集まった花一つ一つが上から順に咲いていきます。

・ドライフラワーにも多く使われています。

扱う注意点

・花持ち・・7〜10日程度

・元気がなくなってきたら『湯あげ』または『切り口を焼く』などをします。

『切り口を焼く』とは、花の部分を新聞などで包み、茎の切り口の1〜2cmぐらいの部分を家庭用のコンロの火などを使って焼く花の復活方法の一つです。(飾る前に行うこともあります)

*花を包んだ新聞紙に火が付かない様に十分注意してください。

・茎が折れやすいので注意して扱います。

・花がポロポロ落ちるので、飾る場所は汚れても良い場所を考えましょう。

飾る時のポイント

・枝分かれしているものを全部切り分けて束ねるとゴチャついて花の良さが出なくなるので束ねるときは長短をつけるといいですね。

・花に重さがないので長く広げて飾るのも良いと思います。

・小さい花ですが実の様な花の形と濃い色からポイントとして全体を締めることにも使えます。

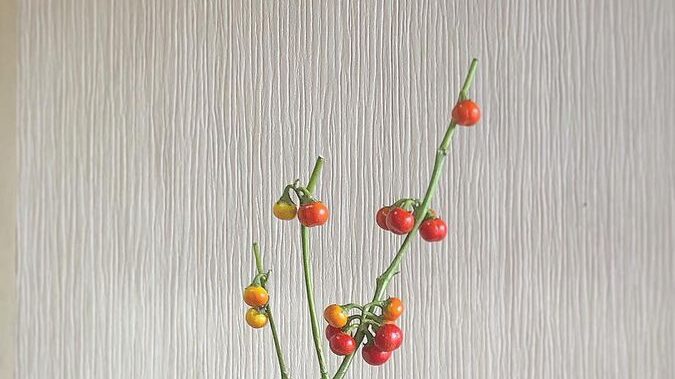

ワレモコウ(吾亦紅)を使った実例

- 秋色アジサイ

- ワレモコウ

- フジバカマ

まとめ

今回ご紹介した秋の花は茎が細く花が小さいものでした。

メインの大きく存在感のある花と合わせサブ役として秋の雰囲気を十分だしてくれる

『オミナエシ(女郎花)』『フジバカマ(藤袴)』『ワレモコウ(吾亦紅)』

扱いが繊細なことや葉の痛みが早いことなどそれぞれの特徴や注意点を考慮して

お部屋に飾ってください。

秋の花を使っって飾った例が他にもあります。

参考にしてください。

日常に気軽にお花を取り入れるのに良いのが、お花のサブスクです。お家に居ながら届いたお花を楽しめます。花の量や配達のタイミングも選ぶことができますよ。是非、花を飾って楽しんでください。

おすすめのサイトはこちら